「職場の人間関係、少し距離を置いた方がいいのかな…?」

そんな疑問を抱いた事はありませんか?

仲良くし過ぎる事で生まれる気疲れやトラブルを避けたいと感じる人は年々増えています。

この記事では、職場で人間関係に深入りしない事で得られる具体的なメリット—心の安定、仕事への集中力、そして自分らしく働ける環境—に焦点を当てて、あなたの働き方を見直すヒントをお届けします。

1.職場の人間関係に悩む人が増えている理由

私自身、複数の企業でクリエイティブディレクションや営業などに携わる中で、人間関係のストレスが業務効率や創造性に直結する場面を何度も目にしてきました。

特に、年功序列や同調圧力が強い職場環境では、若手や外部人材が意見を出しづらく、心理的安全性が著しく低下する傾向があります。

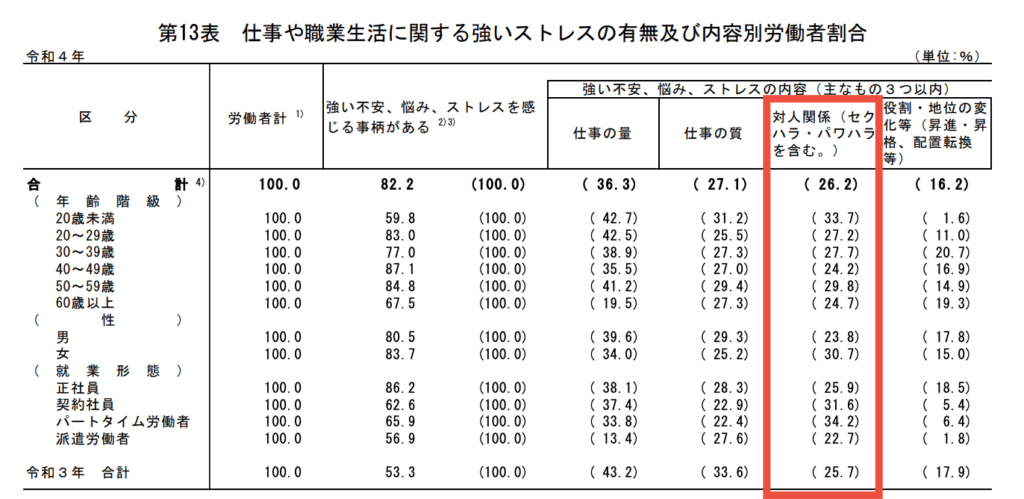

実際、厚生労働省の「令和4年労働安全衛生調査」によると、職場で強いストレスを感じる要因の第1位は「仕事の量・質」ですが、第2位は「職場の人間関係」であり、全体の約30.9%が該当しています。

情報元:【出典:厚生労働省 労働安全衛生調査(令和4年)】

この背景には、既得権益を握る古参社員の影響力や、変化を拒む組織文化が温存されていることが大きく関係しています。 私が関わったプロジェクトでも、柔軟な働き方や成果主義を導入しようとする動きが、古い慣習に阻まれて停滞するケースがありました。

こうした構造的なズレが、現代的な価値観との衝突を生み、人間関係の摩擦やストレスを拡大させているのです。

職場の人間関係に悩む人が増えている背景には、年功序列や同調圧力といった旧来型の組織文化が根強く残っていることが挙げられます。 実際、厚生労働省の「令和4年労働安全衛生調査」によると、職場で強いストレスを感じる要因の第2位が「人間関係」であり、約30.9%の労働者が該当しています【出典:厚生労働省】。

私自身も、複数の企業でプロジェクトを進める中で、古参社員の影響力が強く、若手が意見を出しづらい環境に直面した経験があります。こうした構造的なズレが、現代的な働き方との衝突を生み、人間関係のストレスを増幅させているのです。

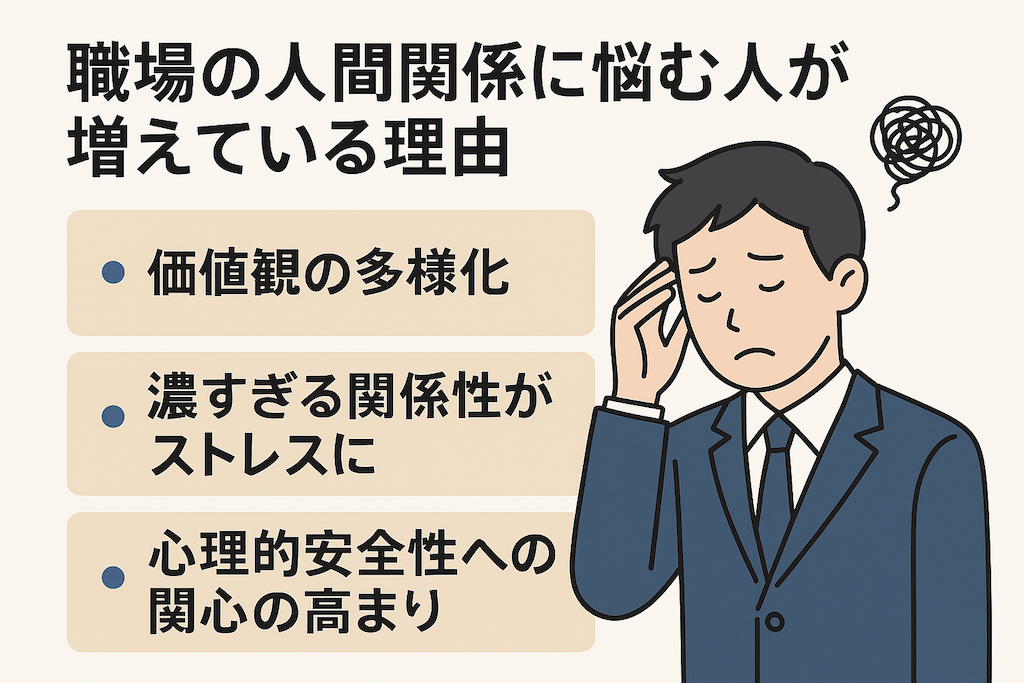

年功序列や同調圧力といった古い慣習が根強く残る事で、現代的な価値観や柔軟な働き方とのズレが生じ、人間関係のストレスが拡大していますのでその中でも3点挙げさせていただきます。

価値観や世代の違いがコミュニケーションのズレを生む

現代の職場は、年齢層やバックグラウンドが多様化しています。

年齢・性別・働き方・生き方の選択肢が広がる事で、「みんなと同じように振る舞う」のが難しくなっています。

例えば、同調圧力や過度な雑談が「職場の人間関係が疲れる」と感じる一因になり職場では深入りしないという事が上手に距離感を保つ秘訣にもなっています。

上司は昭和的な「根性論」で動き、若手は「効率重視」や「働きやすさ」を重視する。こうした価値観の違いが、ちょっとした言葉や態度のズレを生み、それが人間関係の摩擦へと発展してしまいます。

また、役職やキャリアに差があると、「遠慮」や「誤解」が生まれやすく、本音が言えない状況も増えてしまいます。気を使い続ける日々に、精神的な疲れを感じる人が増えているので職場では基本的に深入りしない人間関係を保つ事が得策なのかもしれません。

「気を遣いすぎる職場文化」が疲れの原因に

「空気を読む」「相手の機嫌を察する」といった日本独特の職場文化は、繊細な人にとって大きな負担になります。

例えば、雑談に参加しないと「ノリが悪い」と思われたり、飲み会に断りの理由が必要だったり。 そんな“暗黙のルール”に疲れ、「自分を押し殺す働き方」が当たり前になっている人も少なくありません。

「仲良くしないと評価されない」「雑談に参加しないと孤立する」・・そんな職場文化が残っている環境では、無理に人間関係を築く事自体がストレスになります。

職場の人間関係で深入りする事でプライベートな領域が侵され、疲弊してしまう人も少なくありません。

適度な距離感を保つ事で、こうした不必要な気遣いから解放され、ストレスを減らす事ができます。

オンライン業務の増加で「リアルな関係」が希薄に

コロナ禍以降、リモートワークやチャット中心のコミュニケーションが定着し、「顔を見て話す機会」が減っています。

その結果、ちょっとした文章の言い回しで誤解が生まれたり、相手の感情を読みづらくなったりといった“見えないストレス”が増加。

更に、「あえて仲良くなる必要もない」と感じる人が増え、距離を取ることが当たり前になりつつあります。

また、上司や同僚と「無理に仲良くする必要はない」「仕事に集中できる距離感が欲しい」と考える人が増えています。 こうした働き方の変化は「心理的安全性」「仕事に集中できる環境」「適切な距離感」に紐付いています。

これらが「職場の人間関係でお互い深入りしなくなる」という動機に繋がっているといえますし、逆に深入りしない事で適度な距離感を保てる事が価値観の強要を避ける効果もあります。

2. なぜ「深入りしない」という選択が有効なのか

「深入りしない」という選択は、職場での無理な人間関係や感情的なトラブルを避け、自分の時間や心の余裕を守るために効果的です。適度な距離感を保つことで、ストレスを軽減し、仕事に集中できる穏やかな環境が整います。

①自分の感情と時間を守ることができる

職場での人間関係に深入りすると、相手の気分に振り回されたり、頼まれ事を断れずに残業が増えるといった状況に陥りがちです。

「親しいからこそ断りにくい」「相手に悪く思われたくない」という感情が働き、結果として自分の時間やエネルギーを犠牲にする場面も少なくありません。

職場の人間関係に深入りすると、相手の感情や態度に振り回されることが増えます。心理的負担が積み重なり、仕事以外の部分で疲弊してしまう事を避ける為に職場では人間関係に深入りしない事で、感情的な摩擦を避けられ、心の余裕が生まれます。

深入りしない事で、相手の感情に過剰に引き込まれることを避け、自分の気持ちを安定させる事ができます。また、勤務時間中は業務に集中し、退社後はプライベートに切り替えやすくなる為、オンオフの切り替えがスムーズになり、精神的なゆとりが生まれるのです。

雑談や相談、誘いへの対応などで時間が奪われる事なく職場の人間関係に深入りしない事で、自分の時間を主体的に使えるようになり、業務効率も向上します。

深入りしない事で、他人の評価や感情に左右されず、自分軸で働けるようになります。

「自分のペースで仕事を進められる」「無理に合わせなくていい」という感覚が、自己肯定感の向上につながるのです。

②:トラブルや誤解を未然に防げる

人間関係が密接になりすぎると、ちょっとした言葉や態度が誤解を生みやすくなります。

「言った・言わない」「伝え方が冷たかった」「○○さんとは仲が良すぎる」などの余計な感情が絡んで、業務外の軋轢へと発展する事もあります。

職場の人間関係に深入りしないことで、不要なトラブルや誤解を未然に防ぐことができます。 毎日顔を合わせる職場だからこそ、距離感のミスが人間関係の悪化につながるリスクも高くなります。

適度な距離を保つ事で、感情的な摩擦や情報の行き違いを減らし、穏やかな職場環境を維持できるのです。

特に、女性比率の高い職場では情報の広まりが早く、悪意がなくても噂話や感情的なトラブルの火種になりがちです。

職場の人間関係は深入りしない事で、あいまいな感情のやりとりや関係の複雑化を避け、業務に必要な範囲の関係性だけに留めておけます。それが結果的に、穏やかな職場生活を維持する最大の防衛策になります。

③:本来の仕事に集中できる環境が整う

職場はあくまで仕事をする場所です。

人間関係のストレスに気を取られていると、本来やるべき業務や自分の目標への集中力が削がれてしまいます。

職場の人間関係に深入りしない事で、周囲の感情や噂に左右されず、マイペースを維持しやすくなります。これは、内向的で繊細な方にとって、業務に集中しやすい環境づくりに直結します。

また、距離感を保ちながらも「報告・連絡・相談」はきちんと行うことで、信頼を得つつ孤立もしないバランスが保てるのです。

深入りすると、業務外の雑談やランチ・飲み会の誘いが増え、本来の仕事時間が圧迫されます。

適度な距離感を保つ事で、業務に必要な会話だけに絞られ、時間の使い方が効率的になります。

職場の人間関係で深入りしない事は、集中力と生産性を高める環境づくりに直結します。

人間関係に振り回されず、自分の仕事に集中できる環境こそが、長く安定して働くための理想的な職場です。

3. 職場の人間関係に深入りしない事で得られる5つの働きやすさメリット

職場の人間関係に深入りしない事は、働きやすさを高めるための重要な戦略です。過度な関わりは気疲れやストレスの原因となり、業務への集中力を奪ってしまいます。

適度な距離感を保つ事で心理的安全性が確保され、安心して仕事に取り組める環境が整います。

また、馴れ合いによる評価の偏りや不要なトラブルを避ける事ができ、プロフェッショナルな関係性を築くことが可能です。

深入りしない姿勢は、決して冷淡ではなく、自分を守りながら信頼を築く為の知的な選択でもあります。

✅ ①「仕事に集中できる環境が整う|職場の人間関係に深入りしないメリット」

職場の人間関係に深入りしないことで、仕事に集中できる環境が自然と整います。 過度なコミュニケーションや馴れ合いは、気疲れや不要な感情の消耗を招き、業務に支障をきたすこともあります。

特に、他人の顔色を伺ったり、プライベートな話題に巻き込まれることで、本来の業務に集中できなくなるケースは少なくありません。

適度な距離感を保つことで、周囲に気を遣いすぎることなく、自分のペースで仕事を進められるようになります。これは、心理的安全性を高め、ミスの防止や生産性の向上にもつながります。

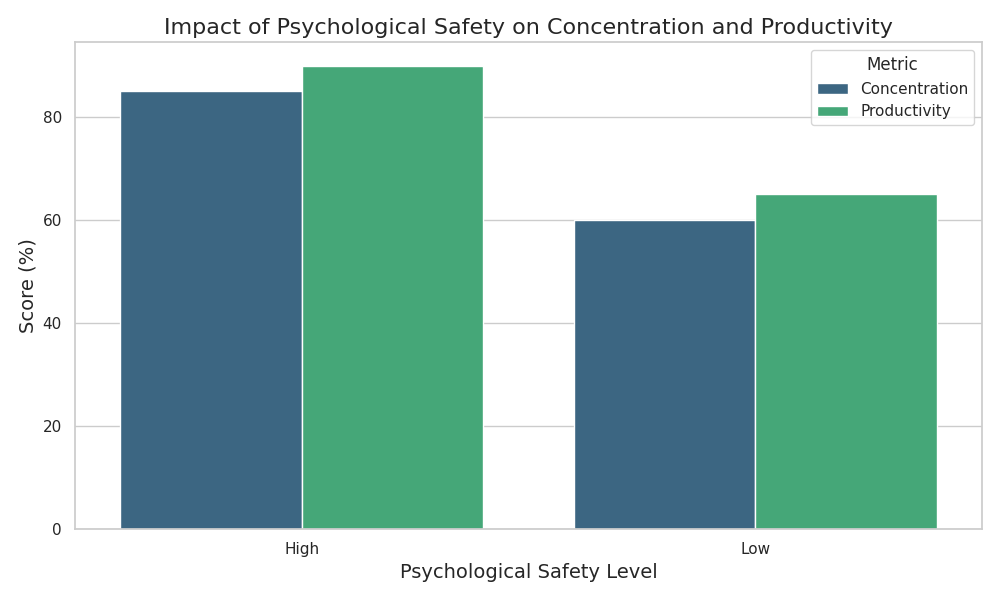

📊 グラフ:心理的安全性が職場の集中力と生産性に与える影響

Googleの「Project Aristotle」およびIPAの職場ストレス調査によると、心理的安全性が高い職場では、集中度が約85%、生産性が約90%に達する一方、低い職場ではそれぞれ60%、65%にとどまる傾向があります。

また、深入りしない姿勢は「プロフェッショナルな関係性」として評価されることも多く、公平な評価を得やすくなるというメリットも。 実際に「深入りしないことで、余計なトラブルに巻き込まれず、業務に集中できるようになった」という声も多く聞かれます。

職場はあくまで仕事をする場。人間関係に振り回されず、本来の目的に集中できる環境づくりが、長く働き続けるための鍵となります。

🎯 ②「心理的安全性が高まりストレスが減る」

職場の人間関係に深入りしない事で、心理的安全性が高まり、ストレスの軽減につながります。過度な関わりは、相手の感情や評価に振り回される原因となり、精神的な負担を増やします。

適度な距離感を保つ事で、自分の意見を安心して表現できる環境が整い、無理な同調や気疲れから解放されます。

また、ゴシップや派閥争いに巻き込まれるリスクも減り、職場での人間関係に対する不安が軽減されます。これは、冷たい態度ではなく、自分を守るためのセルフマネジメントです。

ストレスの少ない職場環境を築くためには、深入りしないという選択が、実は最も賢明な戦略なのです。

🧑💼 ③「馴れ合いによる評価の偏りを防げる」

職場の人間関係に深入りしない事で、馴れ合いによる評価の偏りを防ぐ事ができます。過度な親密さは、公平な評価を妨げる温床となり、実力よりも関係性が重視される状況を生みかねません。

適度な距離感を保つ事で、成果やスキルに基づいた評価がされやすくなり、組織全体の信頼性も向上します。また、派閥やゴシップに巻き込まれるリスクも減り、評価に対する不満や誤解を避ける事ができます。

これは、冷淡な態度ではなく、職場の健全性を守るための戦略的なスタンスです。人間関係に左右されない評価環境は、個人の成長にもつながります。

🛡️ ④「人間関係のトラブルを回避できる」

職場の人間関係に深入りしない事で、不要なトラブルを未然に防ぐ事ができます。過度な関わりは、誤解や感情的な摩擦を生みやすく、ちょっとした言動が噂や対立の火種になる事も。

適度な距離感を保つ事で、ゴシップや派閥争いに巻き込まれるリスクを減らし、冷静かつ客観的な立場を維持できます。また、プライベートな情報の漏洩や過干渉によるストレスも回避でき、安心して業務に集中できる環境が整います。

深入りしない姿勢は、決して無関心ではなく、信頼を損なわずに自分を守るための知的な選択です。職場で穏やかに働き続ける為には、トラブルの芽を摘む「距離感のマネジメント」が不可欠です。

🌱 ⑤「自分を守りながら長く働ける」

職場で長く働き続ける為には、人間関係に深入りしない姿勢が重要です。過度な関わりは、精神的な負担やストレスの原因となり、結果的に離職につながる事も。

適度な距離感を保つ事で、自分のペースを守りながら仕事に集中でき、安定したパフォーマンスを維持できます。また、プライベートと仕事の境界線を明確にする事で、余計な干渉や誤解を避け、安心して働ける環境が整います。

深入りしないという選択は、孤立ではなく自衛の知恵。信頼関係を築きつつも、自分の心と時間を守る事で、職場での長期的な活躍が可能になります。

4. 職場で人間関係に深入りしないための具体的な方法

職場で人間関係に深入りしないためには、適切な距離感を保ちつつ、断り方や関わり方の工夫、仕事ベースの接し方を意識することが重要です。

深入りを避けることで不要なトラブルやストレスを回避し、業務に集中できる環境を整えられます。この項目では「職場の人間関係は深入りしない」を軸に、信頼関係を損なわずに円滑なコミュニケーションを図るための具体的な方法を紹介します。

✅ 職場で深入りしないために意識すべき「距離感の保ち方」

職場での人間関係に疲れを感じる方にとって、「適度な距離感」を保つことは心身の安定と業務効率の向上に直結します。

深入りしすぎると、プライベートな悩みの共有や感情的な摩擦が生じやすくなり、結果としてストレスの原因になることも。

そこで今回は、職場で無理なく距離感を保つための具体的なポイントをご紹介します。

まず意識したいのは、業務中心のコミュニケーションです。雑談やプライベートな話題は控えめにし、仕事に必要なやり取りを丁寧に行うことで、自然と「信頼されるけれど深入りしない」関係性が築けます。

次に、敬語や一貫した態度を保つこと。親しい同僚であっても、ビジネスライクな言葉遣いや公平な対応を心がけることで、距離感を崩さずに良好な関係を維持できます。

また、断る力も重要です。飲み会や雑談への参加を無理に続ける必要はありません。「今日は予定があるので…」など、柔らかく断ることで、相手に不快感を与えずに距離を保てます。

最後に、自分の価値観を明確にすること。誰とでも仲良くする必要はなく、「仕事を円滑に進めるための関係性」を意識することで、無理のない人間関係が築けます。

適度な距離感は、冷たい印象を与えるのではなく、「落ち着いていて信頼できる人」という印象につながります。職場での人間関係に悩んでいる方は、ぜひ一度、自分の接し方を見直してみてください。

✅ 深入りしない人が実践している「断り方・関わり方」のコツ

職場で人間関係に深入りしない人は、断り方と関わり方のバランス感覚に優れています。

例えば、飲み会の誘いには「予定があるので今回は遠慮します」と柔らかく断る一方で、業務には丁寧に対応することで信頼を損なわずに距離感を保っています。

また、雑談を切り上げる際には「この後の資料作成があるので、また後で」といった業務を理由にした自然な離脱が効果的です。

こうした対応は、冷たい印象を与えずに自分の時間と集中力を守る方法として有効です。

深入りせずに信頼関係を築くための「仕事ベースの接し方」

職場で人間関係に深入りせず、なおかつ信頼を得るには、仕事ベースの接し方が最も効果的です。

雑談やプライベートな交流を避けつつも、報連相を丁寧に行い、納期や品質を守る姿勢を貫くことで「この人は仕事で頼れる」と評価されます。

また、レスポンスの早さや資料の正確さなど、業務上の信頼を積み重ねることで、感情的なつながりがなくても自然と信頼関係が築かれていきます。

深入りしないことで余計な摩擦を避けつつ、成果で信頼を得るスタンスは、現代の職場環境において非常に合理的です。

5. 職場で深入りしない方がいい人の特徴とその理由

「職場の人間関係で深入りしない」人は、不要なトラブルやストレスを避けつつ、程よい距離感で人間関係を築きたいと考えています。

この項目では「深入りしない方がいい相手の特徴」から、「距離を保つ具体的な対応法」「円滑な関係を保つための接し方」「距離を保つことで得られる仕事上のメリット」までを体系的に解説。

心地よい職場環境をつくるためのヒントを、実践的かつ網羅的にお届けします。

🗣️ 距離を保ちたい職場の人にどう対応すればいい?

職場で「深入りしたくない相手」と接する際、無視や露骨な拒絶ではかえって摩擦が生まれやすくなります。

まずは業務中心の会話を意識し、「雑談は軽く、情報共有は明確に」を基本に。例えば、噂話やプライベートな話題には曖昧な相槌や「そうなんですね」といった反応で線引きできます。

また、頻繁な接触を避けるためには、チャット・メール中心の連絡に切り替えるのも有効です。これにより、職場の距離感を適切に保ちつつ、円滑なコミュニケーションを維持できます。

⚠️ 職場で深入りせず人間関係を円滑に保つコツ

深入りを避けたいと考える一方で、職場で孤立するのは避けたいもの。そんな時は、接し方のコツと非言語コミュニケーションが有効です。

例えば、業務に関する情報共有や挨拶は欠かさず行い、雑談は天気やランチなど軽めの話題に限定。リアクションとして「うなずき」「笑顔」を使えば、好印象を残しながらも感情的消耗を避けられます。

程よい距離感があることで、信頼と安心感を保った健全な職場関係が築かれます。

🕵️♀️ 深入りしないことで得られる仕事上のメリットとは?

職場であえて深入りしない選択をすることで、仕事への集中力が高まり、ストレス源となる人間関係に悩まされずに済むようになります。

特に、感情的なトラブルや余計な雑談に時間を奪われず、業務効率が向上します。また、プライベートな情報を守れることで心理的安全性も保たれるため、心の余裕が生まれます。

これは結果として、自身の生産性や職場での信頼にもつながります。

6. 適度な距離感を保ちながら信頼を築く方法

職場での人間関係に悩む多くの人が求めるのは、「深入りせずに信頼を得る」ための距離感の取り方。

この項目では、職場で好印象を与える話し方や、人間関係に巻き込まれない境界線の引き方、そして適切な距離感でも信頼される人の共通点を解説します。

業務に集中しつつ、安定した関係を築きたい方に向けた、実践的なポイントが詰まった内容です。検索ユーザーのニーズに寄り添い、関わりすぎずとも好印象・信頼獲得を目指すヒントを提供します。

🤝距離を保ちながら好印象を与える職場での話し方

職場では、親密すぎず疎遠すぎない「6割の距離感」が最適とされています。 この距離感を意識することで、業務に集中しながらも、信頼関係を築くことが可能です。

* プライベートな話題は控えめに

* 趣味や週末の過ごし方など、軽い話題で親近感を醸成

* 業務中心の会話を意識:

* 報連相や業務改善の提案など、建設的なやり取りを重視

* 挨拶と感謝を欠かさない:

* 基本的な礼儀が信頼の土台に

「職場の人間関係 で深入りしない」姿勢を保ちながらも、誠実な対応を続ける事で、自然と信頼が積み重なっていきます。

🧭 職場の人間関係に深入りしないための境界線の引き方

職場で円滑に働くためには、信頼を得ながらも過度な人間関係への介入を避ける「境界線の設定」が必要です。まず意識したいのは、プライベートと業務の切り分けです。

たとえば休憩時間の会話でも、あくまで業務に関する話題を中心にすることで、距離感を保てます。

また、聞かれたくない個人的な話題には「今はまだ答えるタイミングではない」など柔らかい断り方が効果的です。

同調や共感は必要ですが、自分の価値観や時間を守るためには「関わる深さを選ぶ力」も欠かせません。

境界線を上手く引ける人ほど、職場で安定した信頼関係を築きやすく、長期的に働きやすい環境を作ることができます。

深入りしない距離感でも信頼される人の共通点

深入りせずに信頼される人には、いくつかの共通点があります。

まず「傾聴力」が高く、相手の話に集中してリアクションができる点。話を遮らず適度にうなずいたり、要点を繰り返すなど、相手を尊重した対応が信頼感を高めます。

また、感情よりも「成果」や「目的」にフォーカスした会話を心がける人ほど、職場では冷静で頼れる印象を持たれやすいです。さらに、曖昧な表現を避けて具体的に話すことで、信頼構築が加速します。

距離感を保ちながらも「行動・言動の一貫性」がある人こそ、信頼される存在となるのです。

⇧目次に戻る

7. 職場の人間関係に深入りせず働くために環境を見直すべきタイミングとは?

職場の人間関係で「深入りしない距離感」を保つことが重要視される中、心理的ストレスや業務効率に影響が出始めた時は、職場環境を見直すべきタイミングといえます。

適度な関わりと信頼関係のバランスが崩れた際には、働き方やコミュニケーション手法の再検討が必要です。

以下は特に環境を見直すべき要点について3つ挙げてみました。

①「人間関係のストレスが限界に達したときのサインとは?」

職場の人間関係に深入りしないスタンスは、ストレスを軽減し、業務に集中するための有効な手段です。 しかし、距離を保っていても「もう限界かも」と感じる瞬間は誰にでも訪れます。

以下のような状態が続いている場合は、人間関係のストレスが限界に達しているサインかもしれません:

- 出社前に強い憂鬱感がある

- 同僚の些細な言動に過敏に反応してしまう

- 業務外の会話すら負担に感じる

- 仕事中に集中できず、頭がぼんやりする

- 休みの日も職場の人間関係が頭から離れない

Mezzanineの調査によると、職場での過度な関わりは「仕事の負担増」「プライバシーの侵害」「キャリアの妨げ」など複数の問題を引き起こす可能性があるとされています。

こうした状態が続くと、心身の不調やパフォーマンス低下につながる恐れがあります。 深入りしない関係性を保ちつつも、職場環境そのものを見直すタイミングかもしれません。

まずは自分の感情に気づき、無理をせず距離感を調整すること。 それが、長く安定して働くためのキャリア戦略につながります。

✅②「距離感を保っても信頼が築けない職場の特徴とは?」

職場で人間関係に深入りしないスタンスは、ストレスを減らし、業務効率を高めるための有効な選択肢です。 しかし、適切な距離感を保っていても、信頼が築けない職場環境には共通する特徴があります。

以下のような職場では、距離を取っても信頼関係が育ちにくい傾向があります:

- 報連相が機能していない

- 感謝や承認の言葉が少ない

- 陰口や派閥が存在する

- 曖昧な指示や責任の所在が不明瞭

- 成果より感情に左右される評価体制

これらはすべて、心理的安全性が欠如している職場のサインです。 Mezzanineの調査でも、「深入りしない姿勢が誤解されやすい職場ほど、組織文化に問題がある」と指摘されています。

また、Noteの分析によれば、役割や責任の不明確さ、評価のギャップ、コミュニケーション不足が信頼構築を阻害する主要因とされています。

こうした環境では、深入りしない姿勢が「冷たい」「協調性がない」と誤解されることもあります。 その場合、距離感の取り方だけでなく、組織文化や評価制度の見直しが必要かもしれません。

信頼が築けない職場では、個人の努力だけでは限界があります。 まずは「環境が信頼構築に向いているか」を見極めることが、長期的なキャリア形成とメンタルヘルスの両立につながります。

③「環境を変えるべきか迷ったときの判断基準」

職場で人間関係に深入りしないスタンスを保っていても、環境そのものがストレスの原因となるケースがあります。 適度な距離感を意識していても、以下のような状況が続く場合は要注意です:

- 距離を保っているのに精神的に疲弊する

- 業務に支障が出るほど気を遣ってしまう

- 信頼関係が築けず、孤立感が強まる

こうした状態が慢性化すると、メンタル不調やパフォーマンス低下につながる可能性があります。 そのため、環境を変えるべきか迷ったときは、以下の3つの判断基準を冷静に見極めましょう:

- 心身の不調が続いているか(睡眠障害・食欲不振・気分の落ち込みなど)

- 仕事の成果やモチベーションに影響が出ているか(集中力低下・業務ミスの増加など)

- 改善の余地があるかどうか(上司や同僚との対話で変化が期待できるか)

Mezzanineの調査でも、「職場の人間関係に疲れたときは、距離感だけでなく環境そのものを見直す必要がある」と指摘されています。 また、Noteでは「人間関係が原因で退職した若年層が3割近くにのぼる」というデータも報告されています。

深入りしない姿勢は有効ですが、それだけでは解決できない根本的な問題がある場合は、転職・異動・部署変更などの環境調整も視野に入れるべきです。

自分を守るための選択は“逃げ”ではなく、前向きなキャリア戦略。 まずは「今の職場が自分にとって健全かどうか」を見極めることが、長く働くための第一歩です。

8. 職場の人間関係に深入りせず自分らしく働くための思考の切り替え方

職場で人間関係に深入りしない事は、単なる回避ではなく「自分らしく働くための戦略的な選択」です。

他人軸で動くと、気疲れやストレスが蓄積しやすくなりますが、自分軸に切り替えることで、業務に集中でき、心の余白も生まれます。適度な距離感を保ちつつも、信頼を築くためには「境界線の意識」が不可欠です。

この記事では、深入りしない働き方がもたらすメリットと、思考の切り替えによって得られる自分らしさの実現方法を解説します。

✅①「他人軸から自分軸へ切り替える思考法」

職場の人間関係に深入りしないという選択は、自分らしく働くための思考の軸を整える第一歩です。

周囲の評価や期待に合わせて行動する「他人軸」で働き続けると、心理的ストレスが蓄積し、集中力や自己肯定感が低下してしまいます。

そこで意識したいのが「自分軸」への切り替え。

自分の価値観や目標を基準に判断することで、感情的な摩擦を避けながら、仕事に集中できる環境が整います。これは、冷たい態度ではなく、信頼を損なわずに距離感を保つ戦略的な働き方です。

実際、Mezzanineというメンタルヘルス分野に特化したカウンセリングサービスの調査でも、職場の人間関係に深入りしないことで「仕事の負担が減り、精神的な余裕が生まれる」と報告されています。

他人軸から自分軸へ切り替えることで、「断る力」「境界線の設定」「業務中心の関係性」が自然と身につき、職場でのストレスを最小限に抑えながら、自分らしく働くことが可能になります。

②「深入りしないことで得られる働きやすさのメリット」

職場の人間関係に深入りしないことは、働きやすさを高めるための合理的な戦略です。 過度な関わりは、気疲れやストレスの原因となり、業務への集中力や心理的安全性を損なう要因になります。

実際、Mezzanineの調査では、深入りしすぎることで「仕事の負担が増える」「人間関係が悪化する」「プライバシーが侵害される」などの問題が起こると報告されています。

適度な距離感を保つことで、安心して仕事に取り組める環境が整い、評価の偏りやトラブルを回避できます。 これは冷淡な態度ではなく、信頼を損なわずに自分を守るための知的な選択です。

働きやすさとは、単に人間関係が円滑であることではなく、自分らしさを保ちつつ成果を出せる環境を意味します。

深入りしないことで、「断る力」「境界線の設定」「業務中心の関係性」が自然と身につき、ストレスを最小限に抑えながら、職場でのパフォーマンスを最大化できます。

🌱③「職場で自分らしさを保つための境界線の意識」職場の人間関係で深入りしない事から始まる自分らしいキャリア設計

職場の人間関係に深入りしないことは、自分らしさを守るための「心理的な境界線」を築く第一歩です。 過度な関わりは、他人の価値観に引きずられたり、不要なストレスを抱える原因となり、本来の自分を見失うリスクがあります。

そこで重要なのが、「感情・時間・価値観」を守るための思考的バリアを持つこと。 これは冷淡さではなく、信頼関係を損なわずに距離感を調整する知的な選択です。

Mezzanineの調査によると、職場での深入りは以下のような問題を引き起こす可能性があります:

- 仕事の負担が増える

- 人間関係が悪化する

- キャリアの妨げになる

- プライバシーの侵害が起こる

こうしたリスクを避けるためにも、「必要な関係性だけを築く」ことが働きやすさの鍵になります。 自分の価値観を軸に境界線を意識することで、馴れ合いによる評価の偏りやトラブルを回避し、長期的なパフォーマンスを安定して発揮できるのです。

まとめ

職場の人間関係に悩む人が増える中、「深入りしない」という選択が注目されています。

価値観のズレや間違った同調圧力、オンライン化による関係の希薄化などが背景にあり、適度な距離感を保つ事でストレスを軽減し、仕事に集中できる環境が整います。

本記事では、「職場の人間関係は深入りしない」事によって得られる5つのメリットや、距離を取るべき相手の特徴、信頼を築くための距離感の保ち方、そして何よりも自分らしく働くための考え方のシフトまでを網羅的に解説しました。

読者が安心して働ける職場環境を築くためのヒントを提供しています。

是非、あなた自身の人生を有意義にする為の一助にしていただけたら幸いです。